「こんにちは〜。あの……これ、余ったから。よかったらどうぞ」

少し照れたように声をかけてきたのは、隣に住む松岡 梓さん。

私と同じ30代後半で、ふたりの子どものお母さん。

清楚で落ち着いた雰囲気のある人で、近所では“しっかり者の奥さん”として有名だ。

私はと言えば、結婚して12年目、子どもはいない。

夫は仕事人間で、家にいてもスマホかパソコンを触ってばかり。

家庭は壊れていないけれど、どこかすれ違い続けている。

そんな私たちの間に、どこか似た“温度”を感じていた。

「たまには、ゆっくりお茶でもどうですか?」

玄関先でのお裾分けがきっかけで、梓さんと少し立ち話をするようになった。

「お仕事してないんですか?」

「今はしてないんです。結婚してからずっと、専業で」

「そっか……。じゃあ、たまには、うちでお茶でもどうですか?」

意外だった。

でも、なぜか心がすっと温かくなった。

午後のリビング、カーテンを閉めて

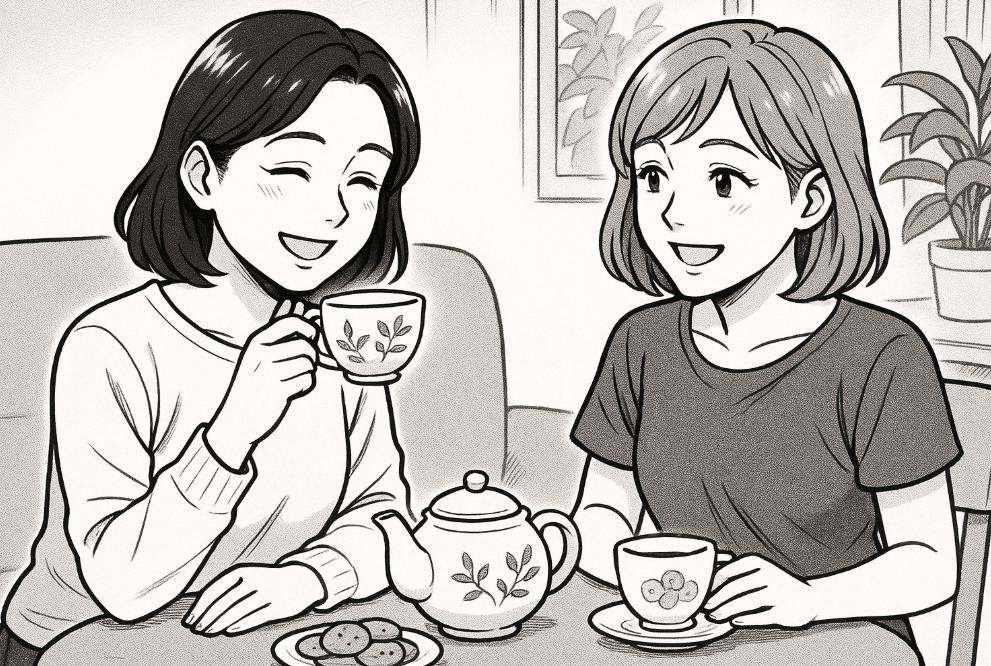

その日、私たちは午後の2時すぎから、梓さんの家でお茶を飲んだ。

彼女の家はシンプルで清潔感があって、でもどこか、寂しさが漂っていた。

子どものおもちゃが端に寄せられたリビング。

遮光カーテンが少しだけ閉じられていて、時間の感覚が曖昧になる空間。

「彩香さん、うちの夫……全然、目を見てくれないんです」

ポツリと、梓さんが言った。

「家族としてはちゃんとやってくれてるんです。働いて、子どものことも見てくれて。でも、女としては……なんというか、扱われてないっていうか」

言葉を選びながらも、彼女の瞳の奥には確かな“乾き”が見えた。

「私も……たぶん、似てる」

「うちも……たぶん、似てるかも」

気がつけば、私も同じような言葉を返していた。

「夫に“寂しい”って言っても、うまく伝わらなくて。

言えば言うほど、めんどくさい女だって思われる気がして」

「わかります、それ」

お互いの声が少し震えていた。

まるで、ずっと誰にも言えなかった秘密を、偶然同じ“種類の人”にだけ話せたような、そんな感覚。

「旦那には言えないね、こんなこと」

「もし……夫がこれを聞いたら、なんて言うかな」

「……『そんなことで?』って言うかも」

「うん。絶対言う。

寂しいとか、触れられたいとか、

そういうのを“わがまま”って思ってる」

沈黙のあと、私たちは同時に笑った。

笑いながら、少し泣きそうになっていた。

「この気持ち、旦那には言えないね」

梓さんがそう呟いたとき、私は彼女の横顔を見つめていた。

その瞬間、私たちは確かに、女同士として、何かがつながった気がした。

予感のラスト

「また……お茶しませんか?」

「ぜひ」

そのやり取りだけで、心が少し温かくなる。

でもその奥に、今まで感じたことのない感情の熱が、静かに灯っていた。

友情か、共感か、それとも──

その時はまだ、わからなかった。